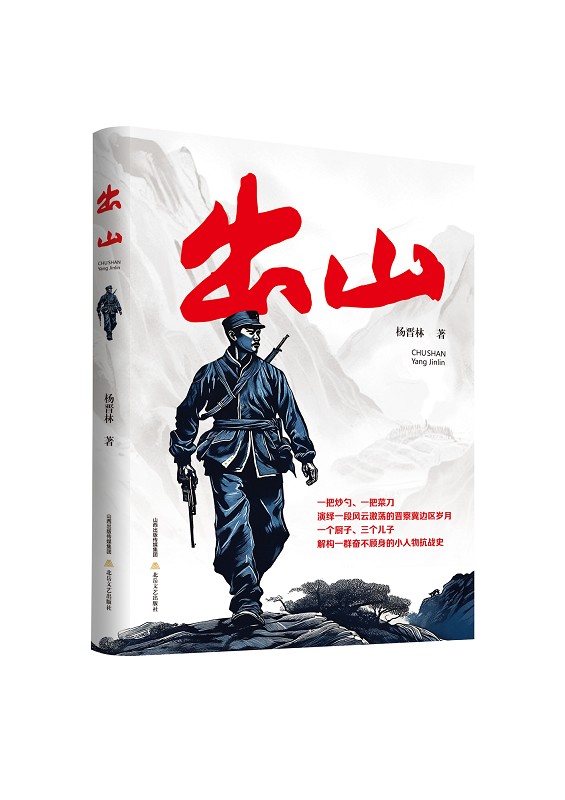

在当代抗战题材文学创作中,杨晋林的长篇小说《出山》以独特的民间视角和细腻的乡土书写脱颖而出。这部最近由北岳文艺出版社出版的作品通过山西襄城一带厨子家庭的命运变迁,展现了抗战洪流中普通民众的觉醒与成长。笔者在阅读这部作品时,深感其叙事策略与历史观照的独特性:它不是简单地讲述一场战争,而是通过“出山”这一行为符号,揭示了中国传统文化与现代民族国家建构之间的深刻互动。

一、乡土社会的规训与反叛

小说的开篇即勾勒出一个封闭而自足的乡土社会。“东峪的厨子不出山”这一规矩,不仅是职业伦理的体现,更是乡土社会文化规训的象征。作者通过阎来锁这个人物,展现了传统乡土社会中手艺人的生存状态与精神困境。

阎来锁作为厨子的形象具有双重性:一方面,他凭借手艺在乡间享有一定威望;另一方面,他又被村人阎根有公开质疑手艺 “糊弄死人还差不多”。这种矛盾性恰恰反映了乡土社会的复杂性——手艺人在获得地位的同时,也承受着更为严苛的审视。

我特别关注到了书中阎来锁与儿子的互动模式,那种“每抽你一巴掌,五根指头起码有四根,让你的颧骨硌得生疼”的暴力教育方式,不仅塑造了守富“被揍大的”的性格特征,更隐喻了传统父权制度下个体成长的压抑性。这种家庭内部的权力关系,与乡土社会的外部规训形成了同构关系,共同构成了“不出山”规矩的文化心理基础。

二、战争作为规训的解构者

抗战的爆发打破了乡土社会的宁静,成为解构传统规训的外在力量。小说中“抓壮丁”这一情节具有强烈的象征意义——当厨子们“无奈出山”时,他们实际上是被迫离开了熟悉的文化场域,进入了完全不同的历史情境。

作家杨晋林通过阎家三兄弟的不同反应,展现了乡土社会的个体面对历史巨变时的多样选择。老大阎守富的“记吃不记打”、老二阎守财的顺从、老三阎守田的懵懂,构成了一个完整的乡土社会性格图谱。这种性格差异并非简单的道德评判,而是不同个体在相同文化规训下的差异化反应,为后续的觉醒历程埋下了伏笔。

特别值得注意的是小说中对滹沱河的描写,这条“驱走风尘的河流”与“一成不变的景物”形成鲜明对比,暗示了乡土社会在历史洪流中的被动与主动。当厨子们被战争推向滹沱河畔时,这条河便从地理符号转变为历史见证者,记录着乡土文化如何被战争重新塑造。

三、觉醒与“主动出山”的主体性建构

杨晋林在小说后半部分重点描写了厨子 “主动出山”的转变过程,这一转变不仅仅是地理意义上的离开乡土,更是精神层面的觉醒与主体性的重建。

作者通过阎家父子关系的微妙变化,展现了这种觉醒的艰难性。当阎来锁开始反思自己对守富的暴力教育时,实际上是在反思整个乡土社会的规训逻辑。而守富最终选择“主动出山”,则是个体挣脱文化束缚、确立自我主体的标志性时刻。

小说中反复出现的“炒勺”与“菜刀”意象,在此过程中获得了新的意义。它们从维持生计的工具转变为参与抗战的武器,这一转变象征着乡土手艺人在民族解放战争中的角色转换。当厨艺不再只是宴席上的技艺,而是成为支持抗战的后勤保障时,“东峪的厨子”便完成了从乡土手艺人到抗战参与者的身份重构。

四、乡土书写的现代性意义

《出山》的文学价值不仅在于其抗战叙事,更在于它对乡土社会的深刻书写。作者没有简单地将乡土描绘为落后封闭的空间,而是展现了其内部蕴含的变革力量。

小说中村民对战争的不同反应——从最初的恐惧到后来的积极参与——构成了乡土社会现代转型的缩影。特别是那些最初嘲笑阎来锁厨艺的村民,最终成为抗战的坚定支持者,这种转变揭示了乡土社会自我更新的内在动力。

我特别赞赏作者对乡土语言的运用,诸如“糊弄死人还差不多”“记吃不记打”等山西的方言俗语,不仅增强了文本的地域色彩,更传递了乡土社会的思维方式。这些语言在战争语境中获得新的意义,成为乡土文化参与民族国家建构的独特方式。

结语:小人物抗战史的诗学价值

杨晋林的《出山》通过“厨子出山”这一核心叙事,完成了一次成功的乡土抗战书写。我认为,这部小说的价值在于它超越了简单的抗战英雄叙事,将目光投向那些普通人,展现了他们在民族危亡之际的抉择与成长。

小说中“一个厨子、三个儿子”的故事,解构了宏大历史叙事中常见的英雄神话,构建了一种新型的抗战文学范式——不是通过英雄的壮举,而是通过普通人的日常生活变迁来呈现历史的深刻影响。这种叙事策略使《出山》具有了更为普遍的历史启示意义:在民族存亡的关头,正是无数像阎家父子这样的小人物,用他们的觉醒与行动,书写了真正的抗战史诗。

《出山》的文学成就在于它既保持了乡土叙事的鲜活质感,又赋予了抗战题材新的思想深度和纵深。在当代文学创作中,这种将地域特色与历史厚重感完美结合的尝试,为抗战题材的书写提供了富有启发性的范例。

作者 冷得像风