高根楼(1930—2016) 山西五台人。1946年加入中国共产党。1947年起,先后任教于上庄、山泉、士集等村。中华人民共和国成立后,先后在阳泉市委纪律检查委员会、阳泉市监察委员会、阳泉市公安机关军管会审判办公室等部门任职。1984年1月,任阳泉市中级人民法院院长、党组书记,兼阳泉市委政法委书记。1992年离休。

讲述人:高少平 讲述时间:2022年9月15日 整理人:张玉

士集高楼起

我父亲高根楼,1930年出生在山西五台县士集村一户中农家庭,士集村位于五台县西北角,在五台、代县、原平三县交界处,村口是小银河的源头,清洌的河水潺潺流淌,河谷两岸梯田层层。这里地处土石山区,地形复杂,沟壑纵横,众多山峰一起造就了五台山脉的灵峰胜境。士集村的名字出自 《史记·淮阴侯列传》,蒯通曰:“天下之士,云合雾集”,取其中“士”“集”二字命名,寓意名士云集、人才辈出。我父亲的名字也很有内涵,取“高楼千丈,根深百尺”之意。

父亲的少年时期正逢抗战,八路军在五台县建立了第一个敌后抗日根据地——晋察冀军区。我们故乡阳白那一带涌现出许多抗日英雄,他们的英雄事迹广为流传,深深地影响着广大军民。

爷爷奶奶共生二男一女,父亲的哥哥早年参加革命,响应组织号召南下参加工作,不幸在途中病故,被组织认定为烈士。我伯父去世后,爷爷奶奶只剩我父亲一个儿子,二老不愿意让父亲离开——他们希望父亲能留在身边工作以便照顾他们。但是父亲在哥哥的影响下早早就参加了儿童团,爱国主义思想早已在心中生根发芽。站岗放哨、贴标语、送信是他的日常工作,乡里经常召集儿童团进行阅操,我父亲是总指挥。父亲当时正读初小,一边学习,一边参加抗日活动。抗日战争胜利后,国民党搞白色恐怖,镇压共产党。父亲那时已经上高小了,敌人的屠刀并没有吓倒他,反而更加坚定了他对敌斗争的决心。父亲在残酷的环境中成长起来,于1946年5月入党。那时他年仅十六岁。

高小毕业后,父亲成为一名教师,先后在上庄、山泉、士集等村任教。有一段时间他任教的学校离家有四十多里山路,非常难走,而且没有专门的教室,教学点设在一座庙里。他每次去学校都要带一个星期的干粮,生活条件十分艰苦。在这样的环境下,父亲仍尽心竭力做好教学工作,把知识的火种播到像他一样穷苦的农村孩子们心间,因而他得到了广大村民的认可。

1947年5月,阳泉解放并建市,阳泉市也被称为 “中共创建第一城”。刚组建的红色政权面临的困难很多,急需大批的青年干部,经组织安排,父亲来到阳泉。那是1948年6月,解放战争还未结束,父亲从五台步行七天经盂县到达阳泉,在阳泉市总工会做文书。从此,他就伴随着阳泉这座新型城市一起成长。父亲跟我们回忆这一段历史时,说当时阳泉虽然已经解放,但国民党的飞机仍时不时来轰炸,日子并不平静。当时实行供给制,吃穿都由组织配发,同事们勠力同心,很有大家庭的温暖。他们一群热血青年,就这样在阳泉这片土地上奋进着,也见证了这座工业城市由小到大、由弱变强的历程,他深爱这片红色的土地,深爱这座英雄的城市——这是他的青春他的城。

心底要无私

中华人民共和国成立后,父亲被调到阳泉市委机关做文书。父亲有文化,不怕吃苦,文书工作做得特别出色。1951年,他被选送到榆次地委党校学习,在那里父亲学习到了系统的共产主义理论知识,更加坚定了革命信念。学习归来后,父亲进入公检法系统。

1983年12月,父亲任阳泉市中级人民法院院长、党组书记,兼阳泉市委政法委书记。阳泉市中级人民法院是他革命生涯的最后一班岗,他一直在此干到1992年6月离休。他在那里先后组建设立了“全国法院干部业务法律大学山西分校阳泉分部”、行政庭、司法行政处、纪检组、告诉申诉审判庭,并在山西省法院系统率先成立“经济纠纷调解处”。因成绩出色,他在任期间,阳泉市中级人民法院被荣记集体二等功、集体三等功各一次,并被授予“红旗单位”称号。

父亲在工作中特别重视对广大干警的培训教育工作,积极创办法律夜大,使之在全省法院系统名列前茅;他团结广大干警,密切联系群众,集体观念强、大局意识强,能充分调动每个人的工作积极性,特别注重提高执法人员懂法、守法的意识。如何秉公执法是父亲考虑最多的事情。法院人员在办案过程中经常遇到上访人员要求找院长,父亲总会抽出时间接待他们,认真听取他们的申诉。父亲说,办案工作,马虎不得,多听他们讲一下,有益于深入了解案情,防止错案的发生。父亲要求办案人员要深入细致地进行多方调查,由此解决了一些多年难办的疑难案。我经常听到有关人员讲:“高院长平易近人,向他反映的问题常能得到重视,且最终能够得到解决。我们信得过他。”但父亲也不是一味偏听信,对于无理取闹之人,父亲不仅不会迁就纵容他们,而且会对他们讲明政策、法律,给予批评教育。

父亲在工作中严格要求干警做好本职工作,但他对职工生活上出现的困难也认真对待,帮助他们解决后顾之忧。比如有的职工因为家属是农村户口而过着两地分居的生活,父亲便按规定通过正常渠道给予解决;有的职工家属没有工作,导致家庭经济状况不佳,父亲也通过正常渠道给解决临时工作问题。那时候单位没有食堂,离家远的职工吃饭困难,父亲便提议建了一个职工食堂,以解决大家的就餐问题。父亲办的这些事虽然都不大,但温暖了大家的心,也有利于职工把更多的精力投入工作中去。

父亲在工作中时刻不忘自己是一名共产党员、领导干部。他经常讲一句话:“一个人活在世上,要留有好名声,要清清白白做人,干干净净做事。”他说到了,也做到了。公与私,他分得清清楚楚;对请客送礼、行贿受贿他坚决抵制。多少年来,父亲把后门关得紧紧的,从没批过一张违背原则的条子,没打过一个“后门”电话。他锁紧了权力的“阀门”,关闭了欲望的“禁区”,在平凡与简单中,赢得了大家的尊敬。

20世纪90年代,企业职工大批下岗。我哥嫂也遇到了单位不景气开不了工资的状况。他们向我父亲提出调工作的问题。我父亲讲:“有好多职工下岗,我不能为自家的事开这个头,困难是暂时的。”父亲让我母亲把他的工资分一半补给哥嫂,帮他们渡过难关。

多年来,由于父亲工作繁忙,吃饭没准点,落下了严重的胃病。为使他下班回家后能立即吃上一口热饭,我母亲自1952年从原籍来阳泉后就没再参加工作,一心照顾他的生活起居。我妈妈读过书,她是有文化的知识女性,那时候找工作是比较容易的,但是为了支持父亲的工作,为了这个家,母亲当了一辈子家庭妇女。

清风携明月

父亲在工作中胸怀坦荡,大公无私,坚持原则,立场坚定,严格遵守党内外各项规章制度;在生活中,他热爱家庭、和蔼可亲,虽对我们要求严格,但并不是一味求全责备。

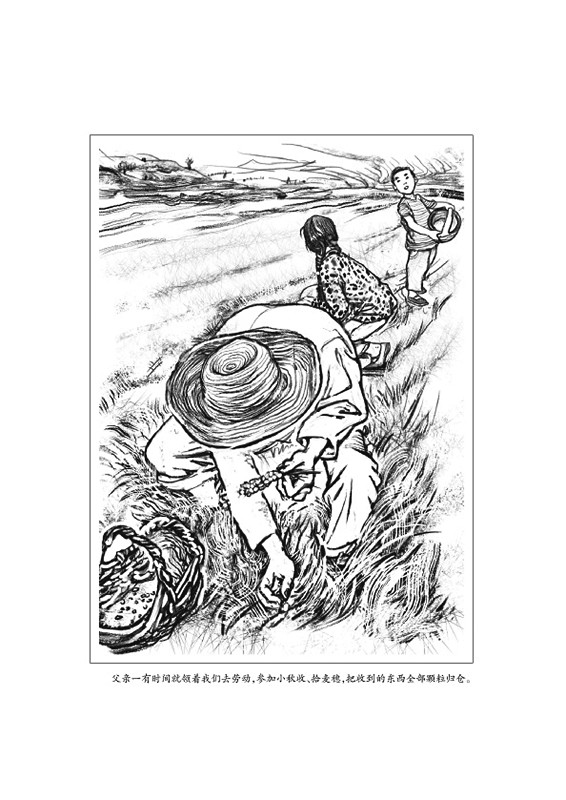

父亲教育我们要热爱劳动,不能不劳而获,自己的事情要自己做。他一有时间就领着我们去劳动,参加小秋收,拾麦穗,把收到的东西全部颗粒归仓。困难时期,他还领着我们劳动,房前屋后种瓜种豆,既增添了生活乐趣,又让我们体会到了劳动的艰辛。

父亲一生艰苦朴素、勤俭节约,他不许我们贪图享受,他常告诫我们:思想上要向高标准看齐,生活上要向低标准看齐;不能跟别人比吃比穿,要比就比学习比进步。那个时候,我们兄妹的衣服都是大的穿了二的穿,二的穿了小的穿,一直穿到它彻底不能穿了;笔记本要正面、反面都写满了,才给换一本;铅笔要一直用到在后面套个笔帽也捏不住了时才可以扔掉。

改革开放后,生活条件好了,老一代艰苦奋斗的生活景象好像过时了,奢侈浪费现象时有抬头,父亲对此深恶痛绝。他时常给我们讲述过去的革命故事,并教导我们:“吃尽千辛万苦,我们才有了今天的好日子。如今生活条件虽然好了些,一定还要节约,要富日子穷过,必须保持艰苦奋斗、自力更生的革命好传统。”他坚持每天读书看报,有时遇到新词,也乐于向儿孙请教。信息时代,有太多太多的新鲜事儿,这让他有些目不暇接,但他乐此不疲,他开心地见证着新中国一点一滴的变化。

我生长在这个革命家庭,受父母的影响很大,从小学到大学,直至参加工作,都秉承一种简单朴素的思想,即好好读书、好好工作。参加工作后,我也入了党,成为一名光荣的共产党员,并在党组织的培养下成为一名领导干部。回想起悠悠往事,父亲的教诲时刻回荡在心头。父亲虽然去世了,但他给我们这些后人留下了宝贵的精神财富。现在,我也退休了,但是我仍然心系单位、心系工作。我继续发挥余热,担任了单位退休人员党支部书记,并积极参加单位的各项公益活动。

我经常向我的孩子们讲起我的父亲,用他老人家的优秀品质来教育子女。现在,只要我想起父亲,矗立在眼前的,就是一座百尺高楼,它历经风吹雨打,扎根红色人生,用自己的肩膀托起我们去摘取星辰。